Ehrentag zum 1. März seit 1956

Kasernierte Volkspolizei als Vorläufer

Noch vor Gründung der Deutschen Demokratischen Republik (7. Oktober 1949) erfolgte auf Befehl der Sowjetischen Militäradministration im Oktober 1948 die Aufstellung von kasernierten Polizeieinheiten (Kasernierte Volkspolizei) in der sowjetischen Besatzungszone. Nach Gründung der DDR sah ein weiterer Befehl die Aufstellung nationaler Streitkräfte vor. Deshalb wurden zum 1. Juli 1952 Bereitschaften (Regimenter) der Hauptverwaltung Ausbildung des Ministeriums des Innern der DDR (MdI) zu Divisionen der Landstreitkräfte umformiert .

War der KVP zu Beginn des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 der Einsatz von Schusswaffen gegen die eigene Bevölkerung noch untersagt, erfolgte er in Abstimmung mit der sowjetischen Führung wenige Tage später.

Auch die eigene Familiengeschichte kann unterschiedliche Blickwinkel auf historische Ereignisse verdeutlichen. Mein Vater, der damals als Mitglied der KVP Regierungsgebäude bewachte, war immer der Meinung, dass es sich um keinen Volksaufstand handelte. Er folgte der gängigen These der politischen Führer der DDR, dass es sich um einen konterrevolutionären Putschversuch gehandelt habe.

Auf Grund der historischen Erfahrungen aus zwei Weltkriegen war dem deutschen Volke nach 1945 sowohl im Osten wie auch im Westen die erneute Aufstellung deutscher Armeen nur schwer zu vermitteln. Die Führung der DDR wartete also ab, was die Bundesrepublik tun würde (Bildung der Bundeswehr am 5. Mai 1955).

Deshalb erfolgte die Gründung der NVA nicht geradlinig über die KVP. Ihre eigentliche Gründungphase wurde durch den Abschluss des Warschauer Vertrages (nach westlicher Lesart der Warschauer Pakt) eingeleitet.

Warschauer Vertrag und NVA

Zum Abschluss der zweiten „Konferenz europäischer Länder zur Gewährleistung des Friedens und der Sicherheit Europas“ vom 11. bis 14. Mai 1955 wurde durch Albanien, Bulgarien, die DDR, die VR Polen, die VR Rumänien, die VR Ungarn, die Sowjetunion und die Tschechoslowakei im polnischen Staatsratsgebäude in Warschau der Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand unterzeichnet. Nach der Hinterlegung der Ratifikationsurkunden durch alle Unterzeichnerstaaten bei der Regierung der Volksrepublik Polen trat der Warschauer Vertrag am 4. Juni 1955 in Kraft.

Die DDR war zunächst vom militärischen Teil des Bündnisses ausgenommen. Sie trat diesem am 28. Januar 1956 bei, zehn Tage nach der Unterzeichnung des Gesetzes über die Schaffung der Nationalen Volksarmee und des Ministeriums für Nationale Verteidigung am 18. Januar 1956.

Die Gründungsphase der NVA endet im engeren Sinne mit der Aufstellung der ersten Einheiten aus den Bereitschaften der KVP am 1. März 1956. Dieser Tag der Nationalen Volksarmee wurde in der DDR als Ehrentag bis zum Ende der NVA 1990 begangen.

Begriff Volksarmee

Nicht nur die Armeen des Warschauer Vertrages, sondern auch die anderer sozialistischer Länder, verwendeten den Begriff Volksarmee. Genannt seien die Polnische oder die Tschechoslowakische Volksarmee. Die Armee Chinas trägt noch heute den Namen Volksbefreiungsarmee.

Die NVA war keine Volksarmee, obwohl sie bis 1962 nur aus Freiwilligen bestand. Vielmehr war sie ein Instrument der Machtabsicherung der SED nicht nur nach Außen. Über das Instrument der Politischen Hauptverwaltung, Politoffiziere und eine Parteistruktur innerhalb der NVA sicherte die Führung der SED ihre Führungsrolle innerhalb der Armee ab.

Die NVA sicherte den Bau der Berliner Mauer 1961 mit ab. Logistische Hilfe leistete sie auch bei der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968. Im Herbst 1989 kamen NVA Angehörige im Objektschutz und als unbewaffnete Sperrketten zum Einsatz.

Kampfeinsätze im Ausland erfolgten durch die NVA nicht. Sie führte aber zahlreiche Beratungs- und Ausbildungsmissionen in der sogenannten Dritten Welt durch.

Ein Blick nach Innen

Meine eigenen Erlebnisse und die damit verbundenen Erfahrungen und Einschätzungen als Wehrdienstleistender und Reservist der NVA möchte ich nutzen, um in den folgenden Abschnitten diese Armee für Außenstehende erlebbar zu machen.

Nach Abschluss der Schulzeit mit dem Abitur in der Tasche und dem Wunsch zu studieren, galt es als ungeschriebenes Gesetz, sich über die 18monatige Zeit des Grundwehrdienstes hinaus zu verpflichten. Ansonsten erfolgte in der Regel keine Zulassung zu einem Studium.

Für die Ausbildung an einem Kampfpanzer gemustert, begann meine Ausbildung im Rahmen des Militärbezirkes III der Landstreitkräfte, der im Kriegsfall die 3. Armee bilden sollte. Zu diesem MB gehörte auch die Unteroffiziersschule "Kurt Bennewitz" in Frankenberg (ab 1980 in Delitzsch),die für die truppenbezogene Ausbildung von Unteroffizieren auf Zeit/Berufsunteroffizieren als Kommandeurskader und technische Spezialisten zuständig war.

Nach Grundausbildung und Vereidigung als Soldat begann meine fünfmonatige Ausbildung zum Panzerkommandanten/Unteroffizier. Im Wehrdienstausweis erfolgte mit dem 1. Dezember 1975 die Eintragung Wehrdienstverhältnis als Soldat auf Zeit mit dem Dienstgrad Unteroffiziersschüler.

Unteroffiziersschule

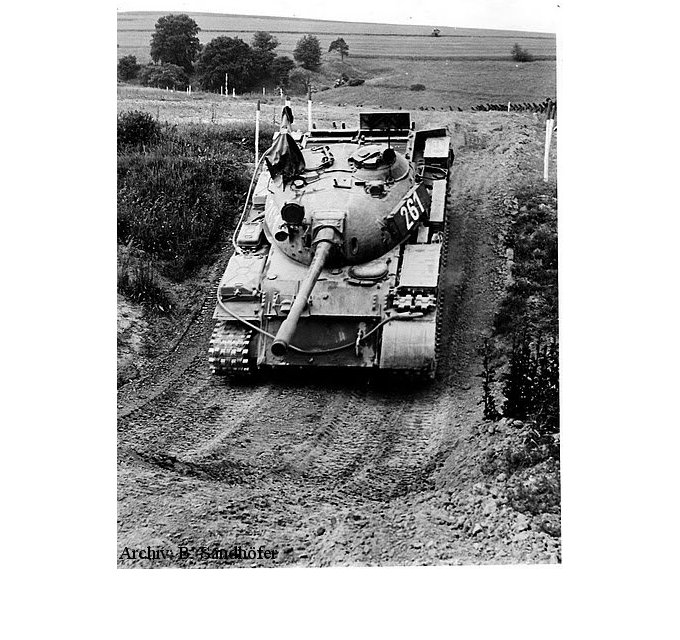

An dieser Stelle kann ich die zahlreichen Erlebnisberichte im Internet nur allzu sehr bestätigen. Die Ausbildung war intensiv und kräftezehrend. Innerhalb des knappen Zeitrahmens war die komplette Bedienung des Panzers sowjetischer Bauart T 55 zu erlernen. Kurz zusammengefasst waren das u.a. technische Grundkenntnisse, Panzerfahren, Laden und Verwenden der Bewaffnung, Angriffs- und Verteidigungstaktiken. Dazu kamen noch politische Schulungen. Sehr wenig vorbereitet war ich auf die Führungstätigkeit als Kommandant, der in sehr naher Zukunft Ladeschütze, Richtschütze und Fahrer führen und kommandieren sollte.

Was hat sich mir noch eingeprägt? Gib dem Deutschen eine Uniform und er spielt mit der Macht. Da gab es Ausbilder, die wollten sich profilieren oder uns jungen Uffz.Schülern Härte beibringen.

Der Weg zum Mittagessen wurde als marschierende und singende Formation zurückgelegt. Da kam es schon vor, dass dem Kommandierenden diese Formation nicht akkurat genug war. Also wurden Ehrenrunden gedreht. Beschwerden darüber gelangten zu einem höheren Politoffizier. Dieser machte dem Verantwortlichen vor versammelter Truppe deutlich, dass wir alle Menschen mit einem Anspruch auf die vollständige Mittagspause wären. Das hat mir schon imponiert, obwohl ich mir heute nicht sicher bin, ob das aus Überzeugung gesprochen war. Vielleicht wurde auch gezielt an der Moral gearbeitet. Das Ergebnis bleibt aber in positiver Erinnerung.

In Erinnerung geblieben ist mir bis heute der Spruch des sogenannten Hauptfeldwebels der Ausbildungskompanie, der wiederholt beim Appell der versammelten Schüler meinte: "Genossen, Sie haben viel nachhole bedürftig". Das Idealbild eines Vorgesetzten gab er nicht gerade ab. Geprägt war er durch seine "Riesentrommel", über die sich der Mantel des Fähnrichs spannte.

In meiner späteren Tätigkeit als Berufsschullehrer, insbesondere im Fach Deutsch, war die Geschichte dieser Ansprachen gut geeignet, in humorvoller Art auf Schwächen in Ausbildungsergebnissen, insbesondere bei der Grammatik hinzuweisen.

Ich bin mir nicht mehr sicher, ob dieser Fähnrich den Namen Balling trug. Ich sollte ihn aber zehn Jahre später wieder treffen. Da hat er im Rahmen einer mehrtätigen Reservistenübung versucht, die Truppe mit Essen und Trinken zu versorgen. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits in Delitzsch tätig, da sich nunmehr die Schule dort befand. Dort begann für mich auch die Übung. Mein Mobilisierungs-Panzer stand am Sportplatz dieser Unteroffiziersschule. Auf jeden Fall waren die Hauptfeldwebel immer die guten "Mütter" der Kompanie, die ihre Kinder mit Nahrung, Waffen und manchmal auch Heimatpost versorgten.

Ausbildungsqualität

Welche Informationen über die NVA, die schon im Rahmen meiner Kommandantenausbildung sichtbar wurden, kann ich noch bestätigen? Die Ausbildung erfolgte klar inhaltlich und zeitlich strukturiert. Verwendung fanden u.a. Handbücher und Lehrmaterialien, die einheitlich und verbindlich waren. Sie bildeten die Grundlage für die Wissensweitergabe.

Beispiel Panzerbesatzung: Innerhalb eines Halbjahres werden eingezogene Soldaten zu Ladeschützen ausgebildet. Der vorherige Ladeschütze wird Richtschütze und erlangt den Dienstgrad Gefreiter. Immer wieder rückten neue Besatzungen nach.

Das Mot.-Schützenregiment (MSR) 23

Damit gelange ich zum eigentlichen Abschnitt über den Wehrdienst. Meine Ausbildung diente, wie oben bereits erwähnt, dem weiteren Einsatz im MB III, konkret im Mot.-Schützenregiment (MSR) 23 der 4. Mot.-Schützendivision.

Als Standort für das MSR 23 findet sich im Internet häufig die Angabe Bad Salzungen. Dieser Standort wurde nach mehrjähriger Bauzeit aber erst im September 1976 durch das MSR 23 und weitere Einheiten der 4. MSD bezogen. Den vorherigen Standort in Sondershausen lernte ich ab dem 24. April 1976 als Unteroffizier kennen.

Überraschend war für mich, dass mein Einsatz nicht als Kommandant, sondern als Fahrer erfolgte. Die Wohnbedingungen in einer Kaserne mit dem Baujahr 1900 waren schwierig. Ich erinnere mich, dass die zehn Fahrer der Kompanie in einem Raum wohnten und schliefen. Vor den im Sommer geöffneten Fenstern hingen wegen der Verdunklungspflicht Decken. Die Raumluft möchte ich an dieser Stelle nicht genauer beschreiben.

Wer sich ein grobes Bild über die damalige Kaserne machen will, dem sei der alte DEFA Film von 1965 "Der Reserveheld" mit Rolf Herricht in der Hauptrolle empfohlen. Im Theater der Freundschaft in Sondershausen gezeigt, war der Film bei seiner Premiere ein Publikumserfolg. Als Komödie angelegt, verschwand er aber ganz schnell in einem der sogenannten "Giftschränke". Lachen mit oder möglicherweise über die NVA war bei den führenden Genossen nicht erwünscht.

Für Außenstehende möchte ich an dieser Stelle nur wenige Bemerkungen zur Struktur, ich nenne sie Dreiersystem, innerhalb des MSR machen. Ein Panzerbataillon, bestehend aus drei Kompanien zu jeweils drei Zügen mit jeweils drei Panzern vom Typ T 55 A, verfügte mit den Fahrzeugen der Kompaniechefs und des Kommandeurs über insgesamt 31 Fahrzeuge (zeitweise gab es mit moderneren Typen auch Züge mit vier Fahrzeugen).

Ein Panzerbataillon stand zur Unterstützung verbundener Operationen an der Seite von drei Mot.-Schützen Bataillonen innerhalb des MSR.

Bei Panzerregimentern unterstützte umgekehrt ein Mot.-Schützen Bataillon die drei Panzerbataillone.

Hinsichtlich Ausbildung und Gefechtsbereitschaft galt immer das Prinzip, dass ein Drittel der Fahrzeuge (immer ein Zug innerhalb der Kompanie) für die Ausbildung genutzt wurde. Die anderen zwei Drittel standen voll bewaffnet und munitioniert, fahrbereit im Kasernengelände. Dieses Prinzip der Gefechtsbereitschaft auf die Wehrdienstleistenden übertragen, bedeutete wenig Ausgang und selten Heimaturlaub an den üblichen Feiertagen.

Dienst damals - Rente heute

In diesem Zusammenhang möchte ich auf Diskussionen zur Problematik der Rentenpunkte für Wehrdienstleistende von Bundeswehr und NVA im Netz hinweisen. Für den Grundwehrdienst erhält das ehemalige NVA Mitglied jeweils 0,75 Entgeltpunkte. Dies wären insgesamt 1,125 Punkte für 18 Monate und mit Stand 2024 etwa 42 Euro Bruttorente.

Der ehemalige Wehrdienstleistende der Bundeswehr bis 1981 bekommt etwa 14 Euro mehr, da er einen ganzen Rentenpunkt erhielt. Für Wehrdienst seit 1982 werden auch nur 0,75 Entgeltpunkte vergeben.

Interessant ist bei der Diskussion darüber nur das wiederholte Argument, dass der NVA Dienst viel härter war. Schließlich war der Bundeswehrangehörige nach Dienstschluss und an den Wochenenden zu Hause. Betroffene werden das sicher auch von den Ausbildungsinhalten her und hinsichtlich vieler Gefechtsübungen, auch als Reservist, bestätigen können.

Ich selbst erhielt für vier Wochen Grundausbildung anteilig die 0,75 Punkte. Danach wurden die Punkte nach dem Wehrsold ermittelt. Der war für Unteroffiziere nicht schlecht, weil auch bestimmte Funktionszulagen oder Prämierungen bspw. für Bestenabzeichen usw. einflossen.

Bei Panzerfahrern wirkte sich auch das Leistungsabzeichen der Stufen III bis I finanziell aus. Für meine erworbenen Stufen III und II erhielt ich kein Geld, da ich wieder als Kommandant diente. Immerhin reichte der Sold aus, um Beiträge für die Freiwillige Zusatzrente zu leisten, was für mich heute ein kleines Rentenplus in Euro bedeutet.

Bestenabzeichen der NVA (wikipedia)

Bad Salzungen - alles neu

Welche Bedeutung hat nun Bad Salzungen? Erst mal ein neues Objekt mit besseren Lebensbedingungen. Keine Schlafräume mehr für zehn Unteroffiziere, neue Möbel, wie bspw. Nachtschränkchen, Kultursaal, Schwimmhalle usw. Im Kultursaal fand natürlich der Politunterricht statt, aber auch großartige Konzerte bekannter Bands der Rock- und Popszene der DDR. Die nah der Grenze stationierten Militärs mit wenig Ausgang mussten bei Laune gehalten werden.

Die Schwimmhalle diente natürlich auch der Unterwasserausbildung. Dazu kamen moderne Hallen für die Unterbringung der Gefechtstechnik, Panzerfahrstrecken, Schießbahnen für Übungen mit 100 mm Übungsgranaten.

Auf großen elektromechanisch betriebenen Wippen konnte eine Geländefahrt simuliert werden, um dann mit dem Bordmaschinengewehr auf Scheiben zu schießen. Das hat natürlich Millionen Mark der DDR verschlungen. Im Nachdenken darüber ist mir erst viel später klar geworden, wie wirtschaftlich schlecht es bereits Mitte der 1970er Jahre um die DDR stand. Am Militär und somit an der Landesverteidigung zu sparen, war doch damals nahezu unvorstellbar.

Mein Gruß geht an alle ehemalige Besatzungen der 261. Mein Modell war motortechnisch in die Jahre gekommen. In Kolonne fuhren wir immer am Ende und der berühmte "Fuchs" war fast ein Meter lang.

Woran erinnere ich mich genau? In Sondershausen und auch in den ersten Monaten in Bad Salzungen war es nach einer Mittagspause üblich, den zweiten Teil von Ausbildungsmaßnahmen durchzuführen. Alternativ wurden Waffenreinigen oder Putzstunde durchgeführt. Zunehmend war es aber so, dass nach dem Mittag Freizeit war. Die Waffen waren sauber, die Bekleidung in Ordnung. Was die finanzielle Lage aber deutlicher beschrieb, war der Umstand, dass es längere Zeit keine Schießübungen gab, weil schlicht die Munition fehlte.

Wir das Geld knapp?

Ich erinnere mich an einen frühen Nachmittag. Wir Unteroffiziere lagen ruhend auf unseren Betten. Der Kompaniechef, ein Oberleutnant, betritt in der typischen schwarzen Arbeitskombi die Stube und fragt, ob jemand mit in den Fahrzeugpark käme. Kein Uffz. hatte Lust, also ging er allein.

Was war passiert? Die Gefechtsfahrzeuge standen, wie bereits beschrieben, bewacht und verschlossen in den Hallen. Dort war nur selten etwas zu tun. Das war auch nicht mein Einsatzbereich. Ich war Kommandant im Panzerzug, deren drei Panzer für die Ausbildung der gesamten Kompanie genutzt wurden. Die hatten wir längst gereinigt und gewartet.

Durch die fehlende Ausbildung am Nachmittag wurde es einigen Offizieren langweilig und sie mussten in den Fahrzeugpark gehen, um sich auszutoben. Aber bitte nicht mit uns Unteroffizieren. Am Sonntag hatte der Kompaniechef auch Langeweile und besuchte uns auf unserer Stube. Dort saßen wir friedlich mit unseren Colaflaschen, deren Inhalt stark mit Wodka vermischt war. Es roch wie in der Kneipe. Das wollte er offensichtlich nicht registrieren, schließlich war auf uns ja insgesamt Verlass.

Einige Jahre später wurde es noch schwieriger. Im April 1987 sah ich die Kaserne in Sondershausen wieder. Diesmal als Leutnant der Reserve. Dort war nach dem Abzug des MSR 23 ein Panzerregiment stationiert.

Als Offizier hatte ich nunmehr kontrollierende oder beaufsichtigende Tätigkeiten zu absolvieren. In den Fahrzeugpark begab ich mich allerdings nicht in Arbeitssachen (Schwarzkombi) und Stiefeln, sondern in guter Ausgehkleidung mit Straßenschuhen. Es war einfach keine entsprechende Ausrüstung für mich da. Nicht nur die Armee war im Prinzip Pleite. Und bis zum Bankrott der DDR und der friedlichen Revolution im Herbst 1989 war es nicht mehr weit hin. Nur, dass ich das in diesem Moment noch nicht begriffen hatte.

Reserveoffizier

Ein paar Gedanken zum Thema Reserveoffizier. Den aktiven Wehrdienst beendete ich mit der Entlassung als Feldwebel der Reserve am 26. Oktober 1978. Danach begann ich mit Verspätung mein Lehrerstudium.

Was schon im Deutschen Kaiserreich galt, war auch bald während des Studiums in der DDR Gesprächsthema. Der einfache männliche Arbeiter zieht als Gefreiter oder Feldwebel in den Krieg und der Studierte wird Offizier. So ähnlich sahen das auch die Verantwortlichen im Wehrkreiskommando des MB III in Leipzig.

Im Netz finden sich Erlebnisberichte, die u.a. schildern, dass eine Weigerung von Studenten in der DDR, Reserveoffiziers Anwärter (ROA) zu werden, zu staatlicher Willkür gegen diese führte. In meinem Umfeld und für mich selbst war das kein Thema. Für mich stand im Vordergrund, als Offizier doch etwas komfortabler als ein einfacher Feldwebel durch die Reserve zu kommen. Im Juli 1978 erfolgte meine Bestätigung als ROA durch Eintragung in den Wehrpass.

Als Student in Seelingstädt

Bestätigen kann ich die vielen negativen Berichte über die Reservistenausbildung in Seelingstädt, die ich 1979 durchlief. Wie vielfach berichtet, wurden wir Altgedienten, die oft drei Jahre Armee hinter sich hatten und schon Feldwebel waren, wie ein Soldat im Grundwehrdienst behandelt. Da stand schon beim Aufwachen ein Oberstleutnant neben dem Bett und hat später kontrolliert, ob es ordentlich gebaut ist. Hatten die keine anderen Sorgen? Im Fachunterricht kam ich mit denen ganz gut zurecht, da ich ja mein Handwerk auf der unteren Kommandoebene Panzerkommandant beherrscht hatte.

Wie schon oben ausgeführt, gib dem Studenten eine Uniform mit Offiziersternen und er fühlt sich als kaiserliche Hoheit, die andere Studenten rumscheucht. Da gab es Wortgefechte wie "Klappe halten", wenn sich einer beschwerte oder als Antwort "Klappe hat der Briefkasten". Aus der studentischen Truppe erfolgte laute Zustimmung. Dann sollte ich dem Leutnant mal meinen Schrank vorstellen. "Schrank, darf ich dir den Genossen Leutnant vorstellen?" und umgekehrt.

In der Hochschule wurde ich nach der Rückkehr vom Lehrgang ernsthaft befragt, woher meine Fünf in "Betragen" käme. Note Eins für die wichtigen Ausbildungsinhalte als möglicher Panzerzugführer führte dann aber zur Ernennung zum Leutnant der Reserve am 1. Mai 1980.

Dem Ende entgegen

Locker durch die Reserve kommen, hat dann doch ganz gut funktioniert. Als Leutnant war ich im Frühjahr 1987 eine Woche in einer Kaserne in Spremberg. Was die Nächte ausschloss. Ich schlief erstmalig als Militär außerhalb in einem privaten Quartier. Ungewohnt war für mich auch, im Offizierscasino an weiß gedeckten Tischen zu essen und bedient zu werden. Mit dem privaten PKW fuhr ich dann noch weiter nach Sondershausen. Dort hatte ich, wie berichtet, meine militärische Laufbahn als Unteroffizier begonnen. Sie endete mit diesem letzten Reserveeinsatz, als ich die Kaserne in Sondershausen als Oberleutnant der Reserve verließ.

Kasernen sah ich zum Glück erst wieder, als ich mir mal eine der Bundeswehr zum Tag der offenen Tür in Leipzig anschaute. Mal einen Leoparden zu fahren, hat nie geklappt. Meistens waren sie nicht fahrbereit.

Fazit

Was bleibt von der NVA? Die eigene Erinnerung an erste Schritte des Erwachsenwerden, an neue Kenntnisse und Fertigkeiten, die nicht alle sinnlos waren, an gute Kameradschaft. Wer Teil dieser Armee war, kann sicher Vieles berichten. Manches verklärt sich mit der Zeit.

Was darf aber niemals vergessen werden? Die NVA war ein Instrument des kommunistischen Herrschaftssystems im sogenannten Arbeiter- und Bauernstaat. Sie war Teil eines Militärbündnisses unter Führung der Sowjetunion, welches auch unter Einsatz von Gewalt ein System stützte, welches durch die Bevölkerung des sogenannten Ostblocks zunehmend abgelehnt wurde.

Erinnern wir uns an die Toten an der innerdeutschen Grenze, die nicht als bewaffnete Aggressoren aus westlicher Richtung kamen. Es waren unbewaffnete Bürger der DDR, die diese verlassen wollten. Am Ende stellt sich für mich die Frage: Hättest du als Wehrpflichtiger an der Grenze auf deine Mitbürger geschossen? Zum Glück hatte ich nur auf Scheiben geschossen.

Bearbeitungsstand August 2024