Gründung der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) am 7. Oktober 1949

Gründung und Niedergang; die Fakten sind bekannt. Wie war das Leben in der DDR? Auch darüber gibt es Erlebnisberichte. Oft ist zu hören, dass nicht alles schlecht war in dieser DDR. War sie aber die bessere Alternative zur Bundesrepublik?

Vom Kindergarten bis zum Beruf des Historikers in der DDR, mein subjektives Erleben als Bürger der DDR und mein versuchter objektiver wissenschaftlicher Rückblick bilden die Grundlage dieses Kalenderblattes.

Kalter Krieg und Eiserner Vorhang

Allgemein bekannt ist, dass die DDR ein Produkt des Kalten Krieges war. Bereits am 5. März 1946 erklärt der britische Premier Winston Churchill in einer berühmt gewordenen Rede: "Von Stettin an der Ostsee bis Triest an der Adria ist ein eiserner Vorhang über den Kontinent heruntergegangen." Das Buch des US-Journalisten Walter Lippmann mit dem Titel "The Cold War" gibt dieser Ära 1947 einen Namen.

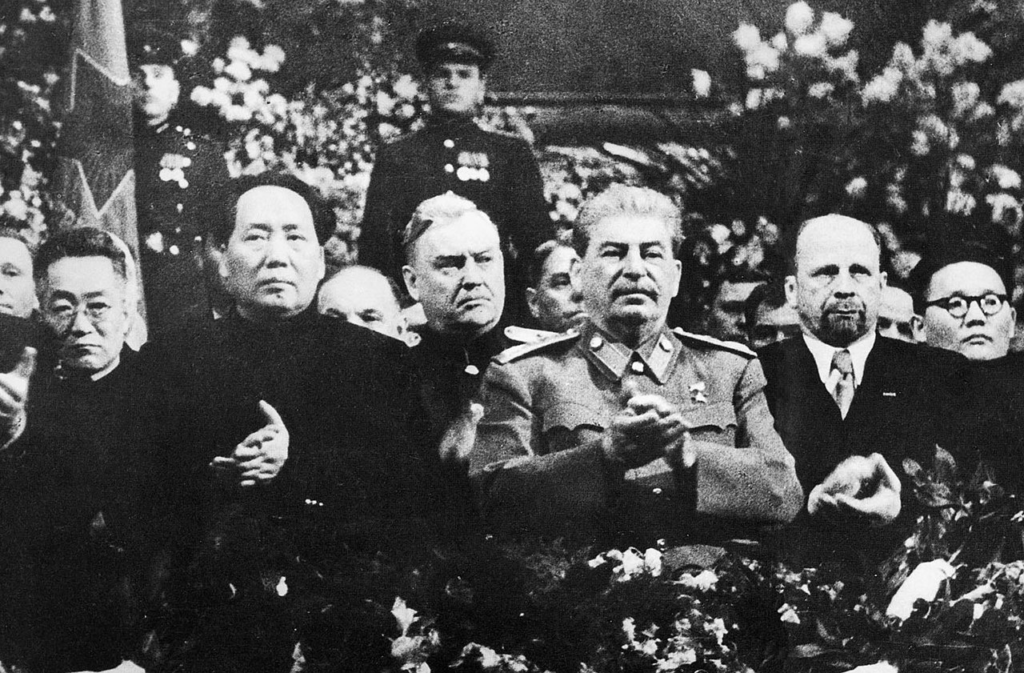

Die „Großen Drei“: Churchill, Roosevelt und Stalin auf der Konferenz von Jalta 1945

Der Eiserne Vorhang verläuft nach Gründung von zwei deutschen Staaten und deren Integration in unterschiedliche Militärbündnisse nicht nur mitten durch Deutschland und Berlin, sondern steht auch symbolisch für die Teilung der Welt in zwei feindliche Lager. Mit dem Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums, einschließlich der Auflösung des Warschauer Paktes Ende der 1980er Jahre, endet nicht nur der Kalte Krieg. Auch die DDR hört auf zu existieren.

Die große Lüge

Was war diese DDR? Ein stalinistischer Vasallenstaat oder eine demokratische Volksrepublik mit einer sozialistischen Perspektive in Abgrenzung zum westlichen kapitalistischen System? Fragen wir Betroffene, die Anfang und Ende miterlebten, so zeigen sie sich oftmals mit einer großen Lebenslüge konfrontiert. Wer Krieg und Nationalsozialismus erleben musste, stand einem Staat, der Frieden, soziale Gerechtigkeit und Antifaschismus proklamierte, durchaus positiv gegenüber. Die Niederschlagung des Volksaufstandes vom Juni 1953, wird zum von außen inszenierten konterrevolutionären Putschversuch erklärt, und der Bau der Berliner Mauer als antifaschistische Maßnahme akzeptiert. Am Ende scheinen die friedliche Revolution von 1989 in der DDR und das Ende der sogenannten Volksdemokratien in Osteuropa schwer begreifbar.

So ähnlich hat es meine Familie erlebt. Mein Vater als Jugendlicher Krieg und Vertreibung aus Ostpreußen, meine Mutter Bombenangriffe in Leipzig. Sie sind sehr von der Idee des Aufbaus einer friedlichen und sozial gerechten deutschen Republik angetan. Im Rahmen ihres Wirkens bei der Kasernierten Volkspolizei lernen sie sich in Berlin kennen und lieben. Sie treten der SED bei, entwickeln sich beruflich weiter. Bis zum Untergang der DDR sind sie überzeugt, als Sozialisten einer gerechten Sache zu dienen. Dabei waren sie niemals fanatisch oder in höheren Führungspositionen, sondern einfache Arbeiter, die sich für den Arbeiter- und Bauernstaat engagierten. Uns Kindern vermitteln sie Werte wie Fleiß, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit.

Aber, die DDR war eine große Lüge. Diese Republik war nur im Namen demokratisch und auch die erste Verfassung versuchte, dies vorzutäuschen.

Stalinistische Vorgaben

Unter Führung von Walter Ulbricht landet am 30. April 1945 eine Gruppe deutscher Kommunisten im Osten Deutschlands. Im Moskauer Exil waren sie darauf vorbereitet worden, die sowjetische Besatzungsmacht beim Aufbau staatlicher Verwaltungsstrukturen zu unterstützen. Jüngstes Mitglied ist Wolfgang Leonhard, der Zeuge wird, wie Ulbricht gegenüber den Genossen verkündet: "Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben!"

Mao, Bulganin, Stalin, Ulbricht und Tsedenbal 1949

Kommunisten, die im Untergrund in Deutschland überlebt haben, werden nun von den Exilkommunisten belehrt, dass es keine Rot Front Rufe mehr gibt, stattdessen eine kommunistisch dominierte antifaschistische Volksfront. Im Juni erlaubt die sowjetische Besatzungsmacht die Gründung antifaschistischer, demokratischer Parteien und Gewerkschaften. Im Gründungsaufruf der KPD vom 11. Juni heißt es: "Wir sind der Auffassung, dass der Weg, Deutschland das Sowjetsystem aufzuzwingen, falsch wäre, denn dieser Weg entspricht nicht den gegenwärtigen Entwicklungsbedingungen in Deutschland. Wir sind vielmehr der Auffassung, dass die entscheidenden Interessen des deutschen Volkes in der gegenwärtigen Lage für Deutschland einen anderen Weg vorschreiben, und zwar den Weg der Aufrichtung eines antifaschistischen, demokratischen Regimes, einer parlamentarisch-demokratischen Republik mit allen demokratischen Rechten und Freiheiten für das Volk."

Wieder eine große Lüge. In Zusammenarbeit mit sowjetischen Geheimdiensten sind die führenden Funktionäre der KPD längst dabei, eine Diktatur stalinistischer Prägung zu errichten. Antifaschistische Selbstverwaltungsgruppen, die sich ohne kommunistische Führung gebildet hatten, werden als getarnte Nazigruppen diffamiert und aufgelöst. Ulbricht bringt die Vorgehensweise auf den Punkt, indem er darauf verweist, dass die Kader alles entscheiden. Engagierte Nichtkommunisten dürfen u.a. Bürgermeister werden, aber die Hoheit bei Personalangelegenheiten, Volksbildung und Polizei bleiben in kommunistischer Hand.

Die neu entstehenden Parteien wie SPD, Christlich Demokratische Union und Liberal Demokratische Partei sowie später Bauernpartei und National-Demokratische Partei werden im Prinzip nur zugelassen, wenn sie sich dem kommunistischen Führungsanspruch unterwerfen. Deren politische Führer werden durch die sowjetische Besatzungsmacht selbst oder deren Geheimdienste "auf Linie" gebracht. Am 14. Juli 1945 bildeten auf Initiative der KPD die vier Parteien zusammen den sogenannten Antifa-Block , die „Einheitsfront der antifaschistisch-demokratischen Parteien“ mit einem von den Parteivorsitzenden paritätisch besetzten Zentralen Ausschuss als Beschlussgremium. Spätere Versuche von Mitgliedern, die Linie von KPD/SED zu verlassen, werden von der Besatzungsmacht unterbunden.

Der zunehmende Einfluss der SPD mit ihren rund 800 000 Mitgliedern, zwingt Moskau zum Handeln. KPD und SPD werden im April 1946 zwangsvereinigt.

Vereinigungsparteitag von KPD und SPD zur SED im Admiralspalast in Berlin, mit dem historischen Händedruck zwischen Otto Grotewohl und Wilhelm Pieck (CC BY-SA 3.0 de Datei: Fotothek df pk 0000172 011 Porträt, Ernst.jpg)

Das Logo der SED: Der Händedruck sollte die Einheit der Arbeiterbewegung und die Überwindung der Spaltung symbolisieren.

Die 1945 bis 1947 von der SMAD zugelassenen Gewerkschaften (FDGB) und Verbände der Jugend, Frauen, Künstler, Bauern usw. galten zunächst als überparteilich, werden aber zunehmend von der KPD/SED dominiert und auch in den Antifa-Block integriert.

Vom Schein zum Sein - die erste Verfassung der DDR

Am 7. Oktober 1949 tritt der bereits zuvor durch den Dritten Deutschen Volkskongress gewählte Zweite Deutsche Volksrat zusammen, konstituierte sich als Provisorische Volkskammer und erklärte als Akt der Staatsgründung die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik zu geltendem Recht.

Flagge der DDR (1. Oktober 1959 bis 2. Oktober 1990)

Staatswappen der DDR (26. September 1955 bis 2. Oktober 1990)

Um offensichtlich auch sozialdemokratische und bürgerliche Kreise in den westlichen Zonen anzusprechen, orientiert sich die Verfassung stark an Passagen der Weimarer Reichsverfassung. Schließlich geht sie im ersten Artikel davon aus, dass sie für ganz Deutschland gelten sollte.

Auf dem Papier erhält das Parlament, die Volkskammer, als Lehre aus der Geschichte der Weimarer Republik eine deutliche Stärkung gegenüber dem Staatsapparat. In der Realität werden die Abgeordneten aber nicht frei nach dem Verhältniswahlrecht gewählt, sondern durch das Block- und Einheitslistensystem bestimmt.

Die fehlende Gewaltenteilung führt dazu, dass sich die Rechtsprechung der Volkskammer unterzuordnen hatte. Es gibt keinen Staatsgerichtshof und kein Verfassungsgericht, Richter sind nicht unabhängig. Die Bürger können ihre Grundrechte nicht einklagen. Der Paragraph der Boykotthetze gegen demokratische Einrichtungen und Organisationen konnte später als Instrument der Verfolgung politischer Gegner genutzt werden.

Die Verfassung garantiert zwar das Eigentum, schafft aber auch die Voraussetzungen für Enteignungen. Die Masse an Produktionsmitteln wird dem Staat unterstellt.

Insgesamt stellt die Verfassung eine demokratische Fassade dar. Tatsächlich baut die SED ihre bürokratisch-diktatorische Macht weiter aus.

Aufbau des Sozialismus

Zum Abschluss der II. Parteikonferenz verkündet Walter Ulbricht am 12. Juli 1952 den planmäßigen Aufbau des Sozialismus in der DDR.

„Die politischen und die ökonomischen Bedingungen der Arbeiterklasse und der Mehrheit der Werktätigen sind soweit entwickelt, daß der Aufbau des Sozialismus zur grundlegenden Aufgabe in der Deutschen Demokratischen Republik geworden ist. Das deutsche Volk, aus dem die bedeutendsten deutschen Wissenschaftler Karl Marx und Friedrich Engels, die Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus hervorgegangen sind, wird unter Führung der Arbeiterklasse die großen Ideen des Sozialismus verwirklichen. […]“

„[…] Sache aller fortschrittlichen Kräfte ist es, aus den Erfahrungen des Kampfes der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki) und vom großen Stalin zu lernen, wie der Sozialismus aufgebaut wird.“

Die ersten Folgen dieses Beschlusses sind die Auflösung der fünf Länder und Gliederung der DDR in 15 Bezirke, Überführung großer Privatunternehmen in Volkseigene Betriebe durch Enteignung und Verstaatlichung sowie der Zusammenschluss von Bauern in Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. An weiter bestehenden Privatbetrieben beteiligt sich der Staat.

Diese Maßnahmen, die schwache wirtschaftliche Entwicklung und die Erhöhung der Arbeitsnormen führen am 17. Juni 1953 zu Demonstrationen in Ostberlin, die sich zu einem Volksaufstand ausweiten. Die Besatzungsmacht schlägt ihn mit Unterstützung bewaffneter Kräfte der DDR nieder.

Bereits in ihrer ersten Phase bis zum Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961 wird die DDR für viele Bürger zunehmend unattraktiv. Durch Reparationszahlungen an die UdSSR, Ablehnung der Gelder aus dem Marshallplan, Enteignungen, Kollektivierung in der Landwirtschaft und grundlegende Mängel der Planwirtschaft bleibt die DDR gegenüber der BRD in der wirtschaftlichen Entwicklung zurück. Auch staatliche Repression, Unterdrückung und fehlende Freiheiten führen dazu, dass in dieser Zeit nahezu drei Millionen die DDR Richtung Westen verlassen.

Die Sozialistische Persönlichkeit

Anfang der 1960er Jahre beginnt mit dem Besuch eines staatlichen Kindergartens der Eingriff von Partei und Staat in die Entwicklung meiner Persönlichkeit.

Bereits 1946 werden in der SBZ Kindergärten unabhängig von ihrer Trägerschaft als vorschulische Erziehungseinrichtungen in das Bildungssystem einbezogen. Durch die Deutsche Verwaltung für Volksbildung werden Richtlinien für Notschulungen und erste Ausbildungspläne für Kindergärtnerinnen erlassen. Aus der Fachschulausbildung der 1950er und 1960er Jahre, wechselnd zwischen zwei und vier Jahren Dauer, wird ab 1973 ein dreijähriges Fachschulstudium. Nach entsprechender Eignungsprüfung konnten junge Mädchen und Frauen mit Abschluss der 10. Klasse der POS und ohne Abitur dieses Studium aufnehmen.

Auch wenn die Kindergärtnerinnen in der Bezahlung den Unterstufenlehrerinnen nicht gleichgestellt waren, erhielten sie aber den Anspruch auf die Intelligenzrente der DDR und die Möglichkeit, Verdienter Lehrer der DDR zu werden. Vom Staat und der führenden Partei, der SED, erhielten sie Macht und Verantwortung für den Erziehungsprozess sozialistischer Persönlichkeiten. Sie hatten auch die Legitimation zur Durchsetzung eines klaren Führungsanspruches gegenüber Kindern und Eltern, der von diesen in der Regel auch akzeptiert wurde.

Galten im Kindergarten in der SBZ in Abgrenzung zur nationalsozialistischen Ideologie noch antifaschistische Richtlinien, so wurde er mit dem planmäßigen Aufbau des Sozialismus zum ersten Baustein der planmäßigen Erziehung der Kinder und Jugendlichen zur sozialistischen Persönlichkeit.

Das war für mich selbst sowie für meine Freunde und Freundinnen im Kindergarten gar kein Thema. Wir haben gespielt, gebastelt, gefeiert und Lieder gesungen. Es waren Friedenstauben und Friedenslieder, auch erste Pionierlieder. Der Bildungs- und Erziehungsplan orientierte sich zunehmend an sozialistischen Zielen: den Staat, die Partei und deren Lenker sowie die Sowjetunion lieben, die Welt in Gut und Böse teilen usw. In Erinnerung bleiben aber überwiegend die positiven Erlebnisse. Wenn es nicht traumatisch war, vergisst ein Kind leicht.

Mancher erinnert sich auch an den strengen Tagesablauf mit festen Zeiten und an den ungeliebten Mittagsschlaf. Wer sich bspw. unter der kratzigen Zudecke zuckte, durfte in der Strafecke stehend über sein Fehlverhalten nachdenken. Es gibt auch Berichte darüber, dass Kinder zum Essen gezwungen wurden, auch wenn es nicht schmeckte. Ich habe dies nicht erlebt.

Mitte der 1970er Jahre sehe ich den Kindergarten wieder. Ich trage die Uniform der NVA. Meine Schwester erfüllt einen Punkt ihres Erziehungsplanes als Kindergärtnerin und lässt mich erzählen, wie ein Soldat und Panzerfahrer der Volksarmee im Geiste des Friedens handelt.

Die Berliner Mauer ist zwei Jahre alt und ich werde Schüler der zehnklassigen allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule. Sie befindet sich im Bereich unseres Wohngebietes. Also sitzen die Nachbarskinder oder auch die Freunde aus dem Kindergarten mit mir in einer Klasse; später teilweise auch in einer Abiturklasse. Wenn ich sie heute zur POS befrage, teilen sie meine Ansicht, dass die Verbindung von Theorie und Praxis dieser Schulform positiv in Erinnerung geblieben sei. Auch wird die starke naturwissenschaftliche Ausrichtung gewürdigt.

Auch wenn die polytechnischen Fächer der Unterstufe (Klasse 1 bis 4) Werken, Nadelarbeit und Schulgarten nicht immer alle Teilnehmer begeisterten, so waren sie doch keine schlechte Vorbereitung auf den Ernst des Lebens. Wichtig und richtig war, dass wir in der Unterstufe Schwimmen lernten.

Die Nachmittage verbrachten wir im Schulhort, in Arbeitsgemeinschaften oder mit Veranstaltungen der Pioniergruppe. Wer nicht aktiv widersprach war Mitglied der Pionierorganisation Ernst Thälmann, bis zur vierten Klasse als Jungpionier und dann bis zur siebten Klasse als Thälmannpionier. Die Gruppe wurde durch einen Gruppenrat vertreten, dem meistens die Pioniere angehörten, die in der Klasse durch die Mitschüler anerkannt waren oder bei der Ämtervergabe nicht Nein sagen konnten.

Emblem der Pionierorganisation Ernst Thälmann

Als junge Pioniere sammelten wir Altstoffe, starteten Arbeitseinsätze zur Verschönerung des Schulhofes, gestalteten Wandzeitungen, hatten aber auch Spaß an geselligem Zusammensein und Geländespielen.

Der sogenannten Pionierfreundschaft der POS stand ein Freundschaftsrat aus Vertretern der einzelnen Pioniergruppen vor. Gruppen und Räte waren alle nach dem Prinzip des demokratischen Zentralismus strukturiert. Schulleitung, Lehrer und Pionierleiter waren beauftragt, die sozialistischen Erziehungsvorgaben umzusetzen.

Ich kann mich noch schwach erinnern, während meines Wirkens als Vorsitzender des Freundschaftsrates der POS Georgie Dimitroff in Leipzig Teil einer Pionierdelegation der DDR gewesen zu sein, deren Teilnehmer Ferienzeit im Pionierlager gleichen Namens im bulgarischen Kranewo verbringen durften. Das war für einen Jungpionier alles sehr abenteuerlich, auch wenn die Vorbereitung durch spezielle Schulung in einem Pionierlager der DDR, strenge Pionierkleidung und das Auftreten in Marschformation stressig waren.

Busreisen, Flug mit einer sowjetischen Propellermaschine nach Bulgarien und Baden im Schwarzen Meer waren ein Erlebnis. Dann wurde dieser junge Pionier auch noch im bulgarischen Rundfunk gefragt, wie die Dimitroff POS den Namen dieses bekannten Kommunisten in Ehren halte.

WDR picture allianz

Die erste sozialistische Verfassung

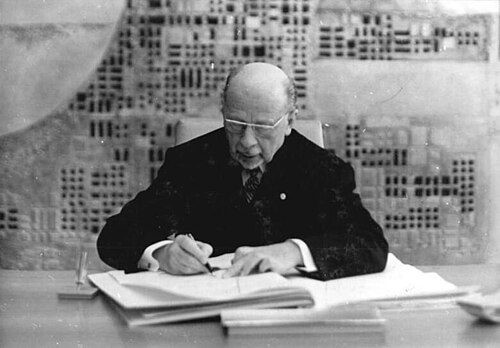

Am 8. April 1968 unterzeichnet Walter Ulbricht die neue, ausdrücklich sozialistische Verfassung der DDR.

Bundesarchiv Bild 183-G0408-0032-001

Allein schon durch die Präambel und Artikel 1 lässt sich die SED ihren Führungsanspruch und das Ziel der Errichtung einer sozialistischen Gesellschaft verfassungsrechtlich absichern. Die neue Verfassung galt nun nicht mehr für Deutschland insgesamt. Beide deutsche Staaten sollten sich aber annähern, um sich später auf der Basis von Demokratie und Sozialismus zu vereinen. Im Rahmen eines vorausgegangenen Volksentscheides konnten die Bürger im Prinzip nur mit Ja oder Nein abstimmen. Ich erinnere mich noch, dass eine große Kampagne gab, bei der die Bürger massiv zum Ja aufgefordert wurden. Offiziell wurden 5,5% Neinstimmen zugegeben. Die Verfassung selbst gab dann nur noch der Volkskammer das Recht, Volksentscheide zu beschließen.

Jugend im Sozialismus

Emblem der FDJ/ Quelle Wikipedia

Mit 14 Jahren erhalten die Jugendlichen der DDR feierlich ihre Personalausweise, werden mit Sie angesprochen und treten "freiwillig" in die FDJ ein, weil sie ansonsten Nachteile in ihrer schulischen oder beruflichen Entwicklung zu befürchten hatten. Deshalb gelobte auch die Mehrheit der Jugendlichen im Rahmen der Jugendweihe, "als junge Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, getreu der Verfassung, für die große und edle Sache des Sozialismus zu arbeiten und zu kämpfen und das revolutionäre Erbe des Volkes in Ehren zu halten".

Jugendweihe 1958 in Gera mit Walter Ulbricht/Bundesarchiv, Bild 183-51664-0001 / CC-BY-SA 3.0

In der achten Klasse stellt sich für die Schüler der POS zunehmend die Frage, wie es weitergehen sollte. Möglich war der Abgang bereits nach Klasse 8 oder 9, der erfolgreiche Abschluss nach Klasse 10 mit der Möglichkeit der dreijährigen Berufsausbildung mit Abitur oder der Übergang ab Klasse 9 zur Erweiterten Allgemeinbildenden Polytechnische Oberschule (EOS), seit 1983 ab Klasse 11.

Delegierung von der POS zur EOS oder direkte Bewerbung dort waren die zwei Zugangswege. Zwei bis drei Schüler pro Klasse der POS hatten aber nur eine reale Chance. Dabei entschied eine Zulassungskommission nach der Leistung (Orientierung war der Durchschnitt von etwa 1,7), der sozialen Herkunft und den politischen Einstellungen und Aktivitäten. Beachtet wurden auch ein hoher Mädchenanteil und insbesondere in den 1960er Jahren der Anteil an Arbeiter- und Bauernkindern. Christlich geprägte Einstellungen und Ablehnung der Jugendweihe waren meist ein Ausschlusskriterium.

Ich selbst habe erlebt, dass meine Eltern eine Vorladung zur Schulbehörde erhielten. Dort wurde ihnen verdeutlicht, dass ich als Arbeiterkind die Chance der Delegierung zur EOS nutzen sollte, auch wenn der letzte Notendurchschnitt nicht sehr gut war. Ich erlebte, dass Mitschülerinnen, die bei glatt Eins lagen, keine Chance erhielten, weil ihre Eltern zur sogenannten Intelligenz gehörten.

Neben dem Zweig mit besonderer naturwissenschaftlicher Ausprägung gab es an der EOS noch die Schwerpunktsetzung mit zwei weiteren modernen Sprachen neben Russisch oder mit Latein und Altgriechisch. Ich fand meinen Platz ab 1971 im naturwissenschaftlichem Zweig der EOS.

Zwischen Aufbruch und Stagnation/die 1970er Jahre

Bereits ab 1969 kam es im Politbüro der SED zu Streit über Fragen der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung und die Haltung zur Entspannungspolitik des Bundeskanzlers Brandt. Versorgungsprobleme werden Ulbricht angelastet, dessen wirtschaftliche Linie auf Unterstützung von Zukunftsindustrien und Forschung ausgerichtet war, während Erich Honecker, seit 1958 Mitglied des Politbüros, Planrückstände und verminderte Produktionsziffern im konsumnahen Bereich beklagt.

Wiederholt hatte Ulbricht seit 1967die These aufgestellt, die DDR befinde sich auf dem Weg in das „entwickelte gesellschaftliche System des Sozialismus“, und dieses stelle eine eigenständige Gesellschaftsform dar. Hierbei wollte er auch mit der KPdSU „gleichziehen“. Damit stellte Ulbricht den Monopolanspruch der KPdSU auf die Auslegung der marxistisch-leninistischen Grundsätze in Frage und beanspruchte für die SED bzw. für die DDR, ein Vorbild für die anderen Ostblockstaaten bei der Verwirklichung des Sozialismus in einem industrialisierten Land zu sein. Dafür wurde er von der sowjetischen Parteiführung stark kritisiert. Bei einem Treffen von Breschnew und Erich Honecker am 28. Juli 1970 in Moskau wurde vereinbart, dass Ulbricht die Macht in der DDR abzugeben habe. Da sich Ulbricht weigert, ist es schließlich Honecker, der ihn mit der Rückendeckung von Breschnew und unter Androhung von Waffengewalt zwingt, seinen Rücktritt einzureichen.

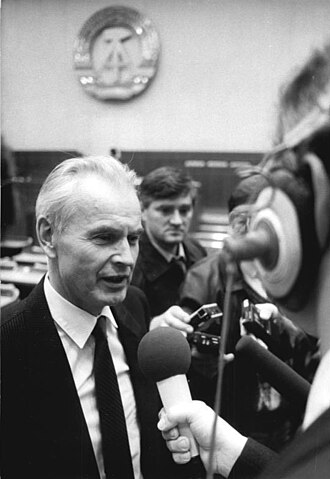

Ulbricht 1970/von Bundesarchiv, Bild 183-J1231-1

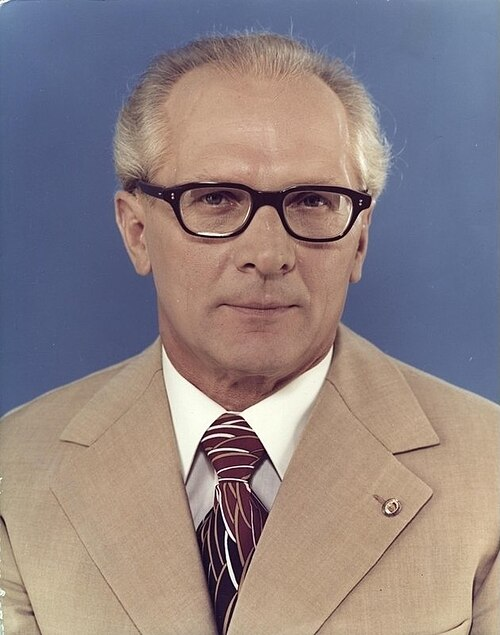

Erich Honecker wird am 3. Mai 1971 neuer Erster Sekretär des ZK der SED (ab 1976 Generalsekretär), Vorsitzender im Nationalen Verteidigungsrat und seit dem 29. Oktober 1976 Vorsitzender des Staatsrates.

Erich Honecker, offizielles Porträt (1976)/Bundesarchiv Bild 183-R1220-401

Der SED-Parteitag im Juni 1971 verkündet als neuen Kurs die „weitere Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus des Volkes“ als „Hauptaufgabe“ der Partei. Die Werktätigen sollten in der „entwickelten sozialistischen Gesellschaft“ nun mehr teilhaben an den Früchten ihrer Arbeit. Zur Kernlosung wurde die "Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik". Einen Schwerpunkt bildet dabei der Wohnungsbau und die Bereitstellung angemessenen Wohnraums. Bis 1990 sollte dieses soziale Problem gelöst sein. Der Oktoberklub singt dazu: "Bis 1990, so sagt die Partei, sind wir wohnungssorgenfrei".

Gern wird im Vergleich der Systeme behauptet, dass in der DDR Frauen gleichberechtigt und beruflich selbstständig waren. Die Wahrheit ist, dass auch sie Opfer stalinistischer Herrschaft waren, kaum Führungspositionen in Partei und Staat besetzen konnten und letztendlich als Arbeitskraft benötigt wurden. Das ineffiziente Wirtschaftssystem der DDR litt ständig unter Arbeitskräftemangel. Deshalb förderte die DDR die Mehrbeschäftigung von Frauen im Arbeitsprozess durch Maßnahmen wie Arbeitszeitverkürzung und Verlängerung des Mutterschaftsurlaubs sowie durch die starke Ausweitung der Kinderbetreuungseinrichtungen. Seit 1972 gibt es einen Ehekredit in Höhe von 5.000 Mark.

Die Konzentration auf die Konsumgüterproduktion führte zu für DDR-Verhältnisse beachtlichen Ergebnissen bei der Ausstattung der Haushalte etwa mit Kühlschränken und Fernsehern und weckte Hoffnungen auf weiter zunehmenden Wohlstand, aber bei gleichzeitiger höherer Verschuldung im westlichen Ausland. Günter Schabowski, seit 1984 Mitglied des Politbüros, äußerte später zur Verschuldung der DDR im Westen, dass es in der Parteiführung die Meinung gab, dass sich dieses Problem mit der Übernahme der BRD durch die DDR im Rahmen der sozialistischen Vereinigung erledigt haben würde.

Wird jetzt wirklich alles besser? Die Mindestlöhne erreichen nur 400 Mark und die Mindestrente 230 Mark. Die neue Fassung der Verfassung von 1969 (7. Oktober 1974) bindet die DDR noch näher an die UdSSR, verkündet den Weg zum Kommunismus und streicht alle Hinweise auf die deutsche Einheit.

Brandt 1970 zu Besuch in der DDR, Transitabkommen, Grundlagenvertrag 1972, Mitgliedschaft beider deutscher Staaten 1973 in der UNO und die Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte von Helsinki 1975 geben Grund zur Hoffnung. Die Realität wird anders sein. Wer sich auf die Schlussakte beruft und Freiheits- und Reiserechte einfordert, wird ganz schnell kriminalisiert, beruflich schikaniert oder inhaftiert. Das Strafgesetzbuch wird in dieser Zeit mehrfach in Richtung der Kriminalisierung politischer Gegner angepasst.

Gespräch zwischen Brandt und Stoph im Erfurter Hof/

Bundesarchiv, B 145 Bild-F031401-0029 / Wegmann, Ludwig / CC-BY-SA 3.0

Diese durchaus spannenden Jahre durfte ich als Schüler der EOS erleben. Das fachliche Niveau war hoch, Russisch und später Staatsbürgerkunde unbeliebt. Wehrunterricht erlebe ich nicht, ihn gibt es erst ab 1978. Für uns ging es aber in den Ferien zur vormilitärischen Ausbildung in ein Lager der Gesellschaft für Sport und Technik. Über die GST versuchten Klassenkameraden aber auch Fahrerlaubnisse für Motorrad, PKW oder LKW günstig zu erlangen oder sich beim Segelflug auf einen Fliegerberuf vorzubereiten.

Emblem der GST

Positiv in Erinnerung bleiben die Fächer Einführung in die sozialistische Produktion, Unterrichtstag in der Produktion und die wissenschaftlich praktische Arbeit (durfte ich in einem Forschungsinstitut absolvieren), weil sie uns Schülern durchaus Einblicke in die noch fremde Arbeitswelt boten.

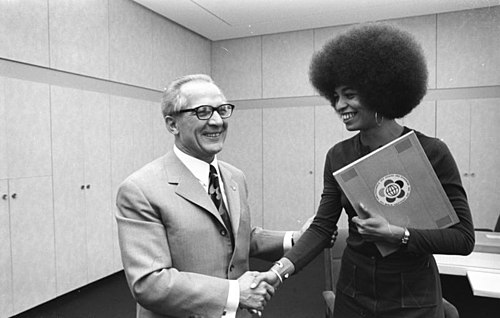

Selbstverständlich ist es für einen Schüler der EOS und Mitglieder der FDJ im September 1972 mitten unter 200.000 Leipzigern zu sein, die die amerikanische Kommunistin und Bürgerrechtlerin Angela Davies jubelnd feiern. Sie war des Mordes, Menschenraubes und der Verschwörung angeklagt und saß von 1970 bis 1972 unschuldig hinter Gittern. Aus der DDR erreichen sie in dieser Zeit mehr als eine Millionen Briefe und Postkarten. Die Kampagne für ihre Freilassung ist durch die Führung der SED perfekt inszeniert und durchorganisiert. Gern schmückt sie sich mit der Ikone der Bürgerrechtsbewegung.

Erich Honecker überreicht Davis am 11. September 1972 die Einladung für die Weltfestspiele der Jugend und Studenten 1973 in Ost-Berlin/Bundesarchiv, Bild 183-L0911-029

Auch ihren Auftritt zu den Weltjugendspielen 1973 nutzt die SED Führung propagandistisch. Die DDR zeigt sich nach außen weltoffen und solidarisch. Im Innern möchte sie die Jugend durch Massenaufmärsche stärker für den Sozialismus begeistern.

(neben Angela Davies während der Weltjugendspiele Günther Jahn, Vorsitzender der FDJ)/picture-alliance/dpa, Giehr

Mit dem Auftreten Jassir Arafats, seit 1969 Vorsitzender der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), im Juli 1973 auf der Ehrentribüne, bekundet die Führung der DDR der Welt ihre neue außenpolitische Haltung. Sie folgt Breschnew, der neue Verbündete in Nah-Ost sucht. Arabische Staaten sind der Freund, Israel und die mit ihm verbündeten USA der Feind. Zunehmend wird der Zionismus als großbürgerliche, faschistische Ideologie verurteilt und der Kampf gegen ihn als Teil des antifaschistischen Kampfes propagiert.

Arafat bei Honecker/imago images/Werner Schulze

Über Antisemitismus in der DDR müsste noch gesondert geschrieben werden. Ich selbst habe ihn nicht bewusst erlebt. Aber, am 12. April 1990 verabschiedete die einzige frei gewählte Volkskammer der DDR eine Erklärung, in der es u.a. hieß: „Wir bitten die Juden in aller Welt um Verzeihung, wir bitten das Volk in Israel um Verzeihung für Heuchelei und Feindseligkeit der offiziellen DDR-Politik gegenüber dem Staat Israel und für die Verfolgung und Entwürdigung jüdischer Mitbürger auch nach 1945 in unserem Lande."

Die Zeit zwischen der Abiturprüfung und dem Beginn des Wehrdienstes im November 1975 überbrücke ich mit einem Job als Hilfsarbeiter auf dem Leipziger Güterbahnhof, indem ich per Hand oder mit Sackkarre Güterwagen der Deutschen Reichsbahn entlade.

Über die Zeit in der NVA und die Auswirkungen der weiter wirtschaftlich schwierigen Situation auf die Zustände innerhalb dieser berichte ich im entsprechenden Kalenderblatt.

Ein Studienplatz in der DDR war für mich persönlich aufgrund des "freiwillig" verlängerten Wehrdienstes kein Problem, zumal ich Lehrer werden wollte. Schwieriger stellte es sich wieder für Bewerber dar, die nicht in die soziale Struktur passten, als politisch unzuverlässig eingestuft wurden oder aus einer aktiven christlichen Familie stammten. Sie hatten eher Chancen bei Studiengängen, die nicht so nachgefragt waren oder bei technischen Berufen, bei denen volkswirtschaftlich ein hoher Bedarf bestand. Üblich war auch ein Wartejahr, welches in der Produktion verbracht wurde, um ein "Arbeiterbewusstsein" zu entwickeln und nachzuweisen.

Neben politisch moralischem Druck gab es auch finanzielle Zugeständnisse für Bürger, die sich als politisch zuverlässig erwiesen hatten. Wer die gesetzlichen Regelungen kannte, konnte bspw. zum Wohnungsamt gehen und nach längerem Militärdienst bevorzugt eine Wohnung erhalten. Als Student gab es danach auch ein höheres Stipendium.

Das Studium selbst wird in der DDR seitens der Staatsführung nicht als Privatangelegenheit, sondern als gesellschaftlicher Auftrag betrachtet. Es ist deshalb stark schulisch strukturiert und mit marxistisch-leninistischer Indoktrinierung verbunden. Die Studenten sind finanziell abgesichert, aber auch reglementiert, um hohe Abschlusszahlen zu erzielen. Schließlich braucht die Volkswirtschaft die Absolventen. Sie erhalten im Prinzip eine Arbeitsplatzgarantie. Der Arbeitsplatz selbst wird staatlich gelenkt.

Besonders die zweite Ölkrise 1979/80 setzt der Wirtschaft der DDR schwer zu, da die UdSSR die Öllieferungen zu Vorzugskonditionen um zwei Millionen Tonnen kürzt. Importe von Konsumgütern ohne Ausgleich durch Exporte, hohe Subventionen bei Grundnahrungsmitteln und niedrige Mieten aus politisch-ideologischen Gründen verschärfen 1982 die Finanzkrise der DDR- Wirtschaft. Erst ein durch Franz Josef Strauß eingefädelter Milliardenkredit rettet die DDR 1983 vor einem drohendem Staatsbankrott.

Von der Stagnation zum Niedergang/die 1980er Jahre

Als Doktorand und danach wissenschaftlicher Mitarbeiter bin ich in den 1980er Jahren an der Sektion Geschichte der Pädagogischen Hochschule in Leipzig beschäftigt. Nicht nur ich gerate angesichts zunehmender wirtschaftlicher Schwierigkeiten immer mehr in Not, gegenüber den Studenten den verkündeten erfolgreichen Kurs der Partei- und Staatsführung zu verteidigen. Mein Professor und Sektionsdirektor meinte, die Wirtschaft der DDR wäre wie ein zu kurzes Tischtuch. Wird an einem Ende gezogen, dann entsteht am anderen eine Lücke.

Zunehmend erlebe ich, wie staatliche Leiter und SED-Funktionäre den Friedensbegriff missbrauchen. Wenn sie propagandistisch nicht weiter wissen, fragen sie den kritischen Gegenüber, ob er nicht auch für den Frieden sei.

In der Weltöffentlichkeit inszeniert sich die DDR seit ihrer Gründung als Friedensstaat in Abgrenzung zur "militarisierten" Bundesrepublik, die sie als Kriegstreiber betitelt.

Im Sommer 1986 werde ich in einem Kadergespräch gefragt, ob ich nicht für den Frieden sei. Da fehlten mir die Worte. Schließlich ging es nicht um meine Haltung, sondern nur um die eigentlich tariflich geregelte Bezahlung für ein neue Stelle, die mir nunmehr verweigert werden sollte.

Mir ist auch erst Jahre später bewusst, warum ein Dozent auf dem Gebiet der Geschichte der sozialistischen Länder beim gemeinsamen Gang in die Mittagspause die Frage aufwarf, ob wir zum Friedensessen gehen und ob wir dann an einem Friedenstisch sitzen. Das war Kritik der politischen Situation in Form bitterer Ironie.

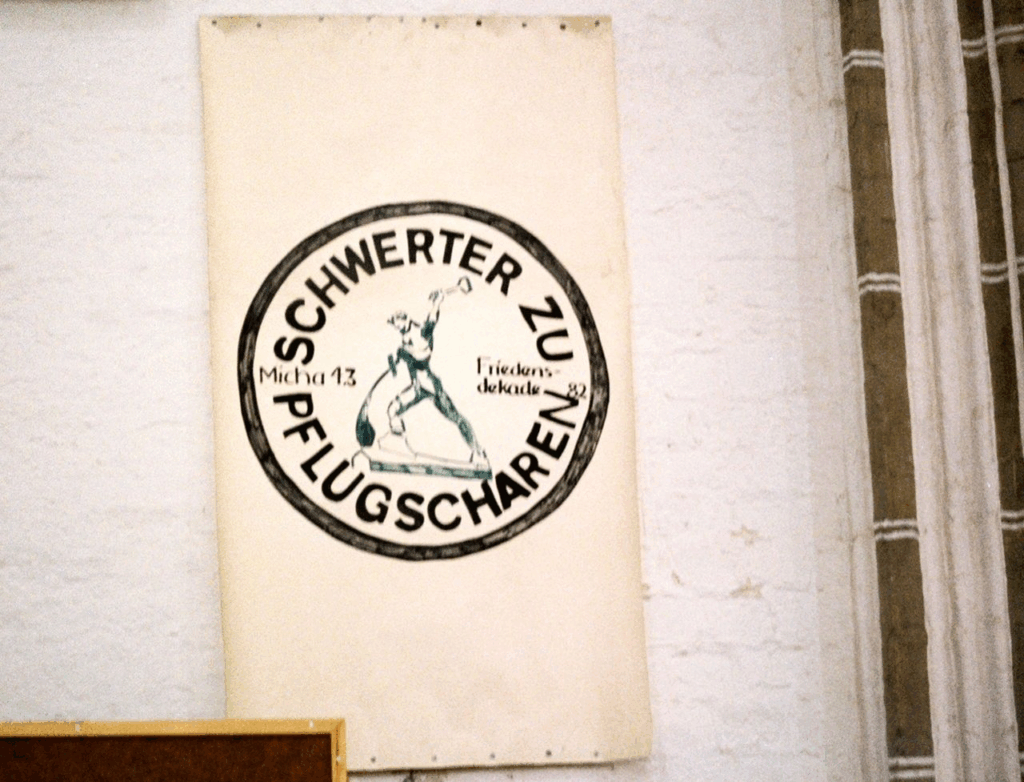

Das Friedensthema wird für die Führung der DDR zunehmend zum Bumerang. Auch unter dem schützenden Dach der Kirche entstehen in den 1980er Jahren Friedensgruppen und -initiativen, die sich gegen die Militarisierung der DDR und für das Recht auf Wehrdienstverweigerung engagieren. Dabei rücken auch Fragen der Menschenrechte und der massiven Umweltprobleme in der DDR in den Mittelpunkt.

Plakat zur Friedensdekade, aufgenommen im November 1989 im Schweriner Dom/CC BY-SA 3.0

Gibt es den Schießbefehl? Gab es ein geheimes Zusatzprotokoll zwischen Hitler und Stalin? Wer trägt Schuld am Massaker von Katyn? Diese immer wieder unter uns Historikern und auch in unseren Parteiorganisationen diskutierten Fragen, erhalten plötzlich neue Antworten, als im März 1985 Michail Gorbatschow Generalsekretär der KPdSU wird.

Michail Gorbatschow (1987)/

RIA Novosti archive, image #850809 / Vladimir Vyatkin / CC-BY-SA 3.0

Die neuen Antworten gefallen den alten Männern im Politbüro nicht. Sie folgen nicht dem Kurs der Offenheit (Glasnost) und Umstrukturierung (Perestroika) unter Gorbatschow und verkünden, einen "Sozialismus in den Farben der DDR" zu verfolgen. Auf völliges Unverständnis, auch unter uns Historikern und Parteimitgliedern stößt dann das Verbot der sowjetischen Monatszeitschrift "Sputnik" im Herbst 1988.

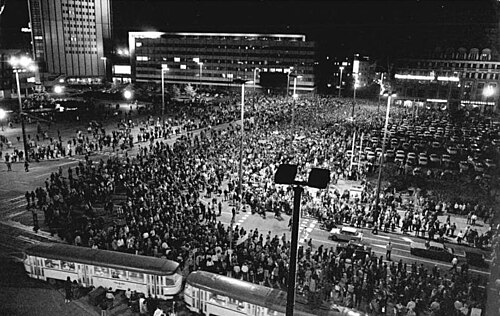

Kleine Friedensgruppen und Demonstrationen nach Friedensgebeten, die es schon seit 1982 montagabends in der Leipziger Nikolaikirche gibt, hat die DDR-Führung durch die Staatssicherheit noch unter Kontrolle. Ab September 1989 werden die Demonstrationen aber größer und erreichen auch andere Städte der DDR. Auftrieb erhält die Bürgerrechtsbewegung durch Proteste gegen die offenkundige Fälschung der Kommunalwahlen vom Mai durch die SED-Führung.

Noch weiß die Führung der DDR nicht, dass es der letzte sein wird, als sie den 40. Jahrestag der Gründung der DDR groß feiert. Großer Zapfenstreich der NVA (4. Oktober), Fackelzug der FDJ (6. Oktober), Ehrenparade der NVA, Staatsempfang und zahlreiche Volksfeste sollen die Einheit von Volk und Partei demonstrieren.

Fackelzug der FDJ/Bundesarchiv Bild 183-1989-1006-439

Auf der Ehrentribüne auf der Karl-Marx-Allee nehmen am 7. Oktober 1989 in Ost-Berlin unter anderem Michail Gorbatschow und Erich Honecker die Militärparade ab. (© dpa - Bildarchiv)

Während Demonstranten, die laut rufend Gorbatschow um Hilfe bitten, am 7. Oktober in Berlin noch durch Polizeikräfte abgedrängt und rund 1.000 verhaftet werden, muss das Regime zwei Tage später über 70.000 Bürger um den Leipziger Ring laufen lassen. Auch am 7. Oktober waren es bereits rund 15.000, die in Plauen nicht am Demonstrieren gehindert werden konnten. Das Machtmonopol der SED beginnt zu bröckeln. Honecker tritt am 18. Oktober zurück.

Plauen ein fast übersehenes Kapitel der Friedlichen Revolution/Foto: BStU, MfS, Ast Chemnitz Abt. XX, 2733, Fo 2/74

Demonstration am 16. Oktober 1989 in Leipzig/Bundesarchiv Bild 183-1990-0922-002

Wende oder Ende?

"Mit der heutigen Tagung werden wir eine Wende einleiten, werden wir vor allem die politische und ideologische Offensive wieder erlangen".

Dies sind die Worte von Egon Krenz, dem neuen SED-Funktionär an der Spitze der DDR, auf der 9. Tagung des ZK der SED (18. Oktober), veröffentlicht im Parteiorgan Neues Deutschland am 19. Oktober.

Egon Krenz, 1984

Was soll das für eine Wende sein, wenn Krenz in seiner Rede vom "Gesetz der Geschichte" und "der Unabwendbarkeit des Sieges des Sozialismus, den Marx, Engels und Lenin begründet haben", spricht. Dies bekräftigt er am 3. November 1989 in der Ansprache an die Bürger im Fernsehen der DDR und hebt die ersten Erfolge der politischen Wende, die die SED eingeleitet haben soll, hervor. Die Bürger selbst glauben nicht mehr an einen echten Dialog und erhöhen den Druck auf der Straße.

Am 9. November kommt es in Folge neuer Reiseregelungen zur Grenzöffnung. Am 13. November wählt die Volkskammer Hans Modrow zum Ministerpräsidenten.

Nach seiner Wahl zum Regierungschef, 13. November 1989/Bundesarchiv Bild 183-1989-1113-054

Im Dezember wird der Führungsanspruch der SED aus der Verfassung gestrichen, Politbüro und ZK der SED treten zurück und auch Krenz als Staatsratsvorsitzender. Im Februar 1990 kommt es durch die Aufnahme von Vertretern der Opposition zur Bildung der Regierung der nationalen Verantwortung.

Das reformsozialistische Programm der SED, nunmehr in PDS umbenannt, ist zum Scheitern verurteilt, weil es weder innen- noch außenpolitisch genügend Unterstützung findet. Aus dem Ruf auf der Straße "Wir sind das Volk!" wird "Wir sind ein Volk"! Mit dem Sieg der Allianz für Deutschland bei der ersten freien Volkskammerwahl am 18. März 1990 sind die Weichen in Richtung deutsche Einheit gestellt. Mit dem Beitritt zur Bundesrepublik ist die DDR am 3. Oktober 1990 Geschichte.

In der Tat hat Gorbatschows außenpolitische Wende, die europäischen sozialistischen Länder aus sowjetischer Vorherrschaft zu entlassen, zur epochalen Wende im Ost-West-Konflikt geführt. Der kalte Krieg wird beendet, die kommunistischen Diktaturen werden 1989/1990 gestürzt.

Wer heute den Begriff der Wende nutzt, sollte sich bewusst sein, wie er durch ein sterbendes System geprägt wurde, um alte Machtverhältnisse beizubehalten. Richtig ist aber auch, dass die Bürger der DDR in der Tat eine Wende ihres Leben erlebten, heraus aus der "Diktatur des Proletariats" in eine freiheitlich-demokratische Ordnung hinein. Ob sie gut oder schlecht war, muss jeder ehemalige Bürger der DDR selbst entscheiden.

Leben in einer "Diktatur des Proletariats"?

Die Theoretiker des Marxismus/Leninismus verwendeten den Begriff sehr unterschiedlich. Sie sahen diese Diktatur als staatlichen Übergang zu einer späteren klassenlosen Gesellschaft. Mit Blick auf die Pariser Kommune sprach Friedrich Engels im Juni 1891 davon, dass Partei und Arbeiterklasse nur unter der Form der demokratischen Republik zur Herrschaft kommen könnten. Diese sei sogar die spezifische Form für die Diktatur des Proletariats.

Für Rosa Luxemburg (Schrift "Zur russischen Revolution" 1918) beginnt mit dem Moment der Machteroberung durch die sozialistische Partei und dem Aufbau des Sozialismus die sozialistische Demokratie, die nichts anderes sei, als die Diktatur des Proletariats.

Die russischen Kommunisten distanzieren sich seit den 1930er Jahren im Rahmen der Volksfrontstrategie zunehmend von diesem Begriff. Die Verfassung der UdSSR von 1977 geht dann davon aus, dass die Diktatur des Proletariats überwunden und nunmehr der Sowjetstaat ein Staat des ganzen Volkes sei.

1989 ist die DDR nach der geltenden Verfassung ein "Sozialistischer Staat der Arbeiter und Bauern", der in Parteischriften zu dieser Zeit aber immer noch als eine Form der "Diktatur des Proletariats“ bezeichnet wird.

Heute ist sich die Wissenschaft nur einig, dass die DDR eine Diktatur war, die zweite deutsche nach dem Nationalsozialismus. Forscher meinen, dass er unter Ulbricht noch als totalitärer , aber seit den 1970er Jahren eher als autoritärer Staat mit totalitären Zügen zu betrachten wäre. Auch wenn die DDR kein Rechtsstaat war, wird die Bewertung als Unrechtsstaat überwiegend abgelehnt, weil nicht alle Bürger Unrecht erleiden mussten oder an Unrecht beteiligt waren.

Die große Mehrheit der Bevölkerung hat sich nach dem Mauerbau auf das Regime einlassen und sich mit ihm arrangieren müssen. Politisch-ideologische Phrasen wurden nachgesprochen, um sozial und beruflich keine Nachteile erleiden zu müssen. Viele Bürger zogen sich deshalb in private Nischen zurück. Ihrer Aussage nach, führten sie ein ganz normales Leben. Wer nicht aktiv und öffentlich Widerstand leistete, konnte dies auch.

Eine Minderheit glaubte an das System und unterstützte es aktiv, eine andere leistete Widerstand. Diese ist 1989 vorangegangen und hat es geschafft, größere Massen zu mobilisieren. Die Situation war günstig. Sie war eine revolutionäre, das heißt, die da "Oben" konnten nicht mehr ihre Diktatur mit Gewalt sichern und die da "Unten" wollten nicht mehr Teil dieser sein.

Die DDR als sozialistische Alternative!?

Der Begriff Sozialismus war und ist umstritten. Überwiegend werden damit Ideologien bezeichnet, welche die Überwindung des Kapitalismus und die Befreiung der Arbeiterklasse aus Armut und Unterdrückung zugunsten einer an Gleichheit, Solidarität und Emanzipation orientierten Gesellschaftsordnung propagieren. Im Kern geht es um die Lösung der sogenannten sozialen Frage.

Ein kleiner Blick zurück. Angesichts der Folgen des Zweiten Weltkrieges fordern 1945 führende Politiker der CDU/West Eingriffe in die kapitalistische Grundordnung und auch in gewissem Umfang eine Lenkung der Wirtschaft. In den Kölner Leitsätzen vom Sommer und im Godesberger Programm vom Dezember wird ein christlicher Sozialismus gefordert.

Das Parteiprogramm von Neheim-Hüsten vom 1. März 1946 streicht zwar den Sozialismusbegriff, aber das Ahlener Programm kritisiert 1947 weiterhin die kapitalistische Wirtschaftsweise. Die kapitalismuskritischen Diskussionen enden erst 1949, als sich Adenauers Vorstellungen einer sozialen Marktwirtschaft durchsetzen.

Wieder ein kleiner Zeitsprung. In Abgrenzung zum Unrechtssystem des realen Sozialismus in der DDR heißt es im Bundestagswahlkampf der CDU 1976: "Freiheit statt Sozialismus".

Konrad Adenauer Stiftung

Damit wirbt auch die DSU 1990 zur ersten freien Volkskammerwahl. Übrigens: in Abgrenzung dazu lautet dann 2011 der Titel eines Buches von Sahra Wagenknecht "Freiheit statt Kapitalismus".

Wie bereits dargestellt, war die SED 1946 aus der Zwangsvereinigung von Kommunisten und Sozialdemokraten entstanden. Sozialdemokratische Werte verschwanden dann rasch und spätestens unter Honecker waren die Mitglieder der SED plötzlich alles Kommunisten. Der Sozialismus war auch nur der Übergang zum Kommunismus.

Die SED selbst trägt von 1990 bis 2005 den Namen Partei des Demokratischen Sozialismus. Damit wären wir wieder bei Friedrich Engels und Rosa Luxemburg.

In ihrem Grundsatzprogramm (Hamburger Programm) formuliert die Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 2007 die Vision eines demokratischen Sozialismus. Im Sinne von Willy Brandt geht es dabei um eine "voranschreitende Demokratisierung aller Lebensbereiche". Es bestimmt den demokratischen Sozialismus als „eine Ordnung von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft, in der die bürgerlichen, politischen, sozialen und wirtschaftlichen Grundrechte für alle garantiert sind“.

Im Vergleich dazu ist festzustellen, dass der reale Sozialismus in der DDR auch deshalb scheitern musste, weil er eben nicht demokratisch war und o.g. Grundrechte nicht garantierte. Daraus ist aber auch nicht ableitbar, dass eine demokratischere DDR überlebensfähig gewesen wäre.

Bürgerrechtler, Künstler und kritische Mitglieder der SED wenden sich am 28. November 1989 im Aufruf "Für unser Land" gegen eine Wiedervereinigung mit der Bundesrepublik und die Vereinnahmung durch diese. Sie und rund 1,17 Millionen Unterzeichner machen sich für eine sozialistische Alternative stark. Dabei berufen sie sich auf den durch die SED verbreiteten Gründungsmythos der DDR: "Noch können wir uns besinnen auf die antifaschistischen und humanistischen Ideale, von denen wir einst ausgegangen sind.“

Wie sollte ein zweiter deutscher Staat überlebensfähig sein? Ist doch die DDR nicht nur politisch gescheitert, sondern auch wirtschaftlich. Der Staat konnte die Bedürfnisse seiner Bürger nicht befriedigen. Das Modell einer zentral verwalteten ineffizienten Planwirtschaft, Reparationsleistungen, geringere Arbeitsproduktivität gegenüber einer Marktwirtschaft, fehlende Rohstoffe und fehlendes privates Kapital sind nur einige Gründe dafür.

Die Mehrheit entscheidet sich schließlich für die soziale Marktwirtschaft und die parlamentarische Demokratie eines wieder vereinten Deutschlands. Mit dem Ende des Kalten Krieges endet auch die vier Jahrzehnte dauernde deutsche Teilung. Nunmehr ist für alle Bürger Deutschlands der 3. Oktober der neue Nationalfeiertag, der Tag der Deutschen Einheit.

Die Fahne der Einheit wurde am 3. Oktober 1990, dem Tag der Deutschen Einheit, das erste Mal gehisst. Sie weht seitdem ununterbrochen auf dem Platz der Republik als Denkmal der Wiedervereinigung. /Berthold Werner

Dennoch sollte auch der 7. Oktober ein Tag der Erinnerung und Mahnung bleiben. Eine Diktatur, die sich als sozialistische Alternative darstellte, ist gescheitert. Aber der Traum einer klassenlosen und gerechten Gesellschaft lebt. Wenn wir unsere Demokratie schützen und stetig weiterentwickeln, kann er Wirklichkeit werden.

Bearbeitungsstand August 2025

Literatur: Wolfgang Leonhard: Die Revolution entläßt ihre Kinder, Köln 1955/Anne Applebaum: Der Eiserne Vorhang, München 2013/Wolfgang Benz: Wie es zu Deutschlands Teilung kam, München 2018/Jan Foitzik, Nikita W. Petron: Die sowjetischen Geheimdienste in der SBZ/DDR von 1945 bis 1953,München 2009/Annett Maiwald: Die Kindergärtnerinnenausbildung der DDR in: die hochschule 2(2006)/Günter Schabowski im Gespräch mit Frank Sieren: Wir haben fast alles falsch gemacht, Berlin 2009.